デカンショバンド

[兵庫県立篠山鳳鳴高等学校]

環境科学部(キノコ部)

[兵庫県立御影高等学校]

花文字クラブ

[小林聖心女子学院中学校・高等学校]

サバイバルゲーム部

[生野学園高等学校]

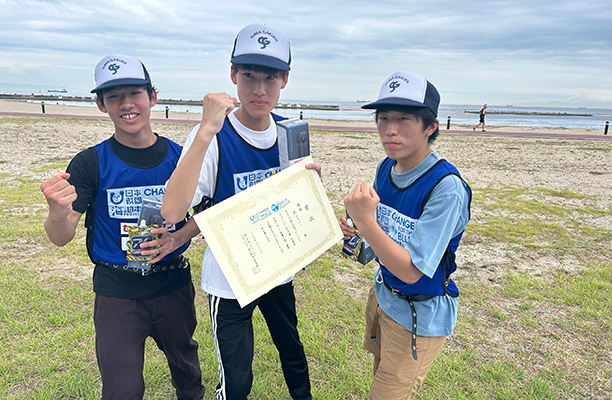

スポgomi

※部活ではなく有志活動

[須磨学園高等学校]

兵庫県内にある珍部活のなかでも、部員不足によって活動休止を余儀なくされている部活があります。ここでは“つながれ珍部活”として、絶賛部員募集中の珍部活をご紹介します。気になった学生のみなさん、ぜひあなたも珍部活へ!

スポgomi

※部活ではなく有志活動

[須磨学園高等学校/有志活動]

- 活動実績

- スポGOMI甲子園2023 兵庫県代表として全国大会出場

- チーム名は“燃えるゴミ”

- 須磨学園高校の有志メンバーではこの数年、スポgomi甲子園に参加している。「スポgomi」とは制限時間内に決められた範囲で拾ったごみの量で勝負を決める、近年できたスポーツ。須磨学園の生徒さんはスポgomiの強豪校で、2023年度は兵庫県代表になるほど。今年も須磨学園からは10チームが参加しており、兵庫県代表になったチームの名前は“燃えるゴミ”。いろいろと意味を含ませていそうだ。

- 東京に行きたい!

- スポgomi甲子園の予選は須磨海岸で行われたが、「燃えるゴミ」のメンバーは前年優勝チーム(こちらも須磨学園のチーム)の動画などを見て研究し、作戦を練ったそう。例えば始まってすぐ端まで走っていき、誰もいない場所のごみを総取りしてしまう、という作戦など、ごみ拾いがスポーツになっていることが、話を聞けば聞くほど伝わってくる。そんな研究の原動力のひとつは、ずばり東京。全国大会は東京で行われるため、そこも大きな魅力。ごみ拾いを通して世界は広がっていく。

- 初出場で優勝!

- 東京への希望もあり「絶対に優勝するんだ」という熱意を持って参加した大会だが、優勝してから結果を報告したため、家族をはじめ周囲から大変驚かれたそう。もちろん学校のみんなも「本当に優勝したん?」と驚きながらも喜んでくれたという。

- 何気なく落ちているごみも気になるように

- 「燃えるゴミ」チームのメンバーがスポgomiを始めたのは、学校で有名な取り組みであったり、友人に誘われたりと何気ないものであったが、気づけば勝つための研究をしたりと、徐々にその魅力にのめり込んでいった。東京での本戦では、チーム名も新たに優勝を目指すとのこと。このように、スポーツとして頑張りながらも「きれいな海にもこんなにごみがあったんだ」と今までとは違う視点で海を見られるようになったり、道に落ちているごみも気になるようになったとか。

サバイバルゲーム部

[生野学園高等学校/14名(正規部員) ゲーム参加時 最大25名(他部活所属者含む)]

- 周辺の地形を活かしてサバイバル

- 生野学園高等学校のサバイバルゲーム部は、同校が山の中にあるという地形を活かし、旧グランド、栗林、林などで活動を行う。2チームに分かれ、長袖、長ズボン、ゴーグル装着のうえ、草木や倒木などの障害物の陰に隠れ、それぞれトイガンを持ち、準備が整えばゲームをスタート。どちらかのチームが全滅するか、制限時間(15分)を超えれば1ゲーム終了となる。「最初は銃に興味があり、撃ってみたり、ゲームに参加してみたい」という入部理由が多いそう。

- スポーツとしての側面も

- ゲームが始まれば、どちらかのチームが全滅するか、制限時間(15分)を超えれば1ゲームが終了。弾が当たった場合は大声で「ヒット!」と申告し、安全地帯へ両手をあげて移動。ヒットされた(当たった)人はそのゲームではプレイ終了となる。ゲーム性が高い競技ではあるが、弾は生分解性プラスチックの弾を使うほか、終了後にはチーム内で反省点を出し合い、次のゲームへ準備するなど、スポーツとしての側面も強い。

- サバゲーを通じて友情を育む

- ゲーム前にはチーム毎に、援護、突入、移動などの役割を話し合い、陣地へ散ってゲームに挑む。勝負だけにゲームとはいえ真剣に話し合いを重ね、作戦や行動の成功や失敗から学んだことをメンバー同士で伝えあうほか、先輩から指導を受けたり褒められたりと、この部活を通じて新たな仲間ができる。本気で遊ぶからこそ、新たな人間関係も作りやすいのだ。

- 画面ではなくフィールドの方が楽しい!

- 「FPSゲームではずっと1人だけど、この部活なら仲間とともに汗を流して野山を駆け回り、楽しみを共有できる」とメンバーが言うように、フィールドでしか味わえない魅力がサバイバルゲームにはある。「夏場は暑くて装備に熱がこもり、信じられないくらい汗だくになることがあっても、一度経験するとやめられない魅力が、我がサバイバルゲーム部には有ります!」と部長も力強く話してくれた。

花文字クラブ

[小林聖心女子学院中学校・高等学校/24名(高校生9名 中学生15名)]

- 60年近い歴史を持つ、学院最古の部活動

- 1923年創立の小林聖心女子学院で、最も歴史があるのが花文字クラブ。一般的にはカリグラフィーと呼ばれ、文字をアートとして美しく見せる手法だ。小林聖心女子学院で部活が始まった当時は、カリグラフィーという言葉が今よりも認知されておらず“文字を花のように飾る”意味を込めて花文字クラブとしたとか。学院のルーツがフランスにあり、そういった海外からの影響もあってこの部活が始まったのだ。

- イタリック体→カッパープレート体

- 小林聖心女子学院は小中高一貫教育の学校だが、花文字クラブは中学1年からスタートする。実際の部活動では学年ごとに課題となる書体が決められており、中学一年生はイタリック体、中学二年生はゴシック体。中学三年生と高校一年生はアンシャル体、高校二年生はカッパープレート体と素人には呪文のように聞こえるが、さまざまな書体の基本を練習帳を使って覚えていく。学年が上がるにつれ難易度はもちろん上がり、練習も地道なものが多い。「顧問の先生と部員たちで、アットホームな雰囲気でできるのでとても楽しいです」と部長の岡本さん。

- まるでデザイン!文字で表現するアート

- 練習が進み文字が書けるようになれば、学院祭などで作品を発表していくそう。テーマがあり、そのテーマに沿った題材を決める。例えばテーマが世界遺産であれば、題材はモアイというように、絞り込む。そこからが凄いのだが、ウェブなどで英文を作成し、英文そのものの色であったり、余白のデザインなどを考える。ただ文字を美しく書くだけでなく、さらに一歩進んだ創造力も養われる部活と言える。

- 名前書きから始まる、創造の世界

- 「小学校5年のときに先輩が名前を花文字で書いてくれて、それがきっかけでこの部活に入りました」と岡本さんが話すように、名前を書くというシンプルな行動で感動を与えられるのが花文字の魅力。わかりやすくもありながら、極めていくととても奥深い部活なのだ。「気が付けば部活以外でも練習していたり、街中のロゴデザインを見ると、自分でも書けるかも、考えたりします笑」と話してくれたように、やればやるほどハマっていく中毒性のある部活なのかもしれない。

モルック部

[兵庫県立伊和高等学校]

- 活動内容

- モルックはフィンランドで行われていたキイッカを元に考案されたスポーツ。老若男女問わず楽しめ、世界的に競技人口が増えてきている。伊和高校では新しい「ゆる部活動」として立ち上げられた。1年生では授業の中でモルックを体験しているほか、2・3年生ではモルックが学べる講座があり、日本代表選手の方から指導も受けている。初心者でも楽しめる戦略性の高いスポーツゆえ、ハマる人も多い。

環境科学部(キノコ部)

[兵庫県立御影高等学校/10名]

- 活動実績

- 令和4年度 環境保全功労者として兵庫県知事より表彰 令和4年度地域環境保全功労者として環境大臣より表彰 瀬戸内海環境保全特別措置法制定50周年記念式典 ポスターセッション優秀賞受賞

- キノコだけじゃない部活動

- 兵庫県立御影高等学校にはキノコ部と呼ばれる部活がある。SNSなども使って活動を行っているため、初めて聞くと、少しエンタメ色のある部活かと思う人もいるかもしれない。しかし正式名称が環境科学部と呼ばれるように、野外でのフィールドワークや研究内容の発表など、キノコの研究を通じて様々な活動を行う部活。月に一度は神戸市北区にある再度(ふたたび)公園で定点観察会を実施している。

- 大人との交流も多い

- キノコ部は17年間と長く続いている部活だけあって、卒業生の方も定点観察会やイベントに遊びに来られることもあるとか。部長の和田さんも「先輩方や教授など普段は接することのない方との交流も楽しみ」と話す。キノコの研究や観察がメインの活動ではあるが、展示イベントや研究発表、はたまた商業施設でのイベントなど活動は多岐にわたっている。その準備も部員でやることが多く、大人も驚くほど多彩な動き方をしている。

- キノコは食べたくない、でも大好き

- 気になるのはキノコ部と呼ばれる部活になぜ入ろうと思ったのかだが、部長の和田さんが「変わった人が集まる部活と聞いて」と話すように、キノコそのものに興味があるという人よりも環境や植物が好き、絵や写真が好きで題材にしたかったなど理由は様々。特に部長の和田さんはキノコを食べるのは嫌いだが、部活に入ってからは興味がどんどん増していき、今では「気になるキノコは冬虫夏草」と言えるほど。御影高校には約600種1000点の標本があるそうだが、これまでから現在まで所属した部員の熱意を感じられる、とんでもない数である。

- キノコが拓く未来

- 顧問の大西先生が「部活やいろいろな人に会うことで興味関心を広げ、自分の世界を広げていってほしい」と仰っているように、キノコ部の卒業生は環境や林業の研究の道を選んだり、芸術系に進んだりさまざまな進路を選ぶ生徒がいる。キノコ部という名前ではあるが、研究やイベント、SNS更新など多岐にわたる活動内容。そして関わる人々からの影響が、部員たちに良い刺激となっているはずだ。

デカンショバンド

[兵庫県立篠山鳳鳴高等学校/10名]

- 活動実績

- ・NHK番組「民謡魂 ふるさとの唄」~兵庫県丹波篠山市~ 出演 ・令和6年度丹波篠山ユネスコ協会講演会のオープニング演奏 ・第72回全国へき地教育研究大会兵庫大会出場 ・丹波県民局主催「たんばこども塾」で小学生にデカンショ節体験をレクチャー

- デカルト・カント・ショーペンハウエル節?

- 丹波篠山市で江戸時代から続くお祭り「デカンショ祭」。地元民なら誰もが知っているこのお祭りで流れる民謡がデカンショ節だ。そんな夏の風物詩を、部活動としておこなっているのは、まもなく創立150年を迎える兵庫県立篠山鳳鳴高等学校。20以上ある部活の中でも、丹波篠山の歴史とつながりを深く感じさせる部活だ。

デカンショ節というインパクトのある名前の語源には諸説あるが「デカルト・カント・ショーペンハウエル」という有名な哲学者の頭文字を、明治期の東京の学生が文字ってデカンショ節にしたという説が有力。「デカルト・カント・ショーペンハウエル」をネタに、哲学の議論に花を咲かせるだけで、何も生産的なことをせずに怠惰な生活をする学生の情景を唄にしたとか。デカンショバンドの生徒さんも、この由来は知っていて、「なぜデカルト、カント、ショーペンハウエルから名付けたんだろう?全国でもデカンショ節は知名度があるのかな?」と疑問に思ったとか。

- 弦を押さえるだけで精一杯。でも…

- 身近とはいえ、実際に演奏をするのや唄うことはかなり難しく、唄を担当している足立さんは「民謡ならではの“こぶし”を使うのが本当に難しかった」。また三味線担当の柴田さんは「弦を押さえる場所がわからなかった」と話す。しかし先輩や地元のデカンショ節保存会の皆さんのあたたかい指導があり、なんと練習を始めて数か月後には演奏会に出られるようになるのだとか。丹波篠山市内のイベントや学校の文化祭など、年に数回ある発表の場に向けて練習を重ねる。

- ハレの舞台にあがれる喜び

- 練習をして発表する舞台は大小あれど大勢の人の前。お祭りで普段は上がることのないやぐらに上って演奏したり、文化祭で演奏できる喜びがある。「舞台におってびっくりしたけどちゃんとできてたやん!」と友人に声をかけられた三味線担当の西田さんや、デカンショ祭り本番に、保存会の一員として認められやぐらに上がった篠笛担当の雪岡さんは「緊張したけど、合格しないと上れないやぐらの上は最高だった」と話す。伝統があって、誰もが注目することに挑戦する素晴らしさが、デカンショバンドにはある。

- 経験不問!きっかけは知り合い

- 和楽器の経験者だけでなく、お姉さんから勧められて入った亀岡さんや、柴田さんのように高校から始める人が多いのがデカンショバンドの特徴。デカンショバンドの目的は、デカンショ節の保存や継承を目的としているが、篠山鳳鳴高校にこの部活があることで実際にやってみようと思う人が増え、次の世代にこの伝統芸能が伝わっていく。そして、伝統的なデカンショ節をもっともっと進化させていくに違いない。

ため池研究会

[兵庫県立農業高等学校]

- 活動内容

- 学校の近くにある、ため池(寺田池)をフィールドに主に活動。夏季の水温上昇とヒシの異常繁殖による水質悪化(酸素欠乏)について調査を実施している。以前は、寺田池に生息する生物の観察を行い、外来種ミシシッピアカミミガメの駆除や、水質浄化に貢献するとされるドブガイに関する調査も行っていた。